Profissões, Artes, Cargos e Ofícios de Lisboa na Época Moderna (Séculos XV-XIX). O Tanoeiro

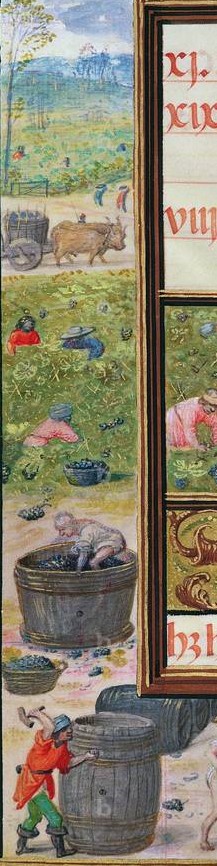

- Pormenor de Livro de Horas de D. Manuel I. Mês de Setembro. Atribuído a António de Holanda. [1517-1551]. Museu Nacional de Arte Antiga.

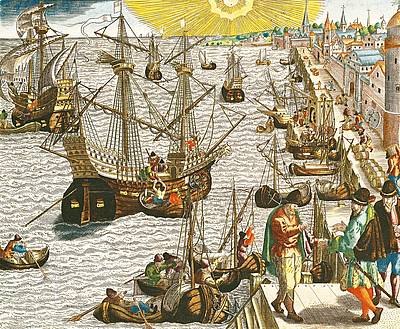

- Departure from Lisbon for Brazil the East Indies and America illustration from Americae Tertia Pars 1592. Theodore de Bry.

- Tanoeiro. Códice 43. Século XIV. Ordem de Cister, Mosteiro de Lorvão.

A tanoaria - fabricação de recipientes de madeira sob variadas formas, das quais o barril se converteu no modelo mais popular - resulta da justaposição de tábuas formatadas, aninhadas umas nas outras e mantidas unidas pela pressão de arcos de metal. É uma arte milenar conhecida na Europa Ocidental, pelo menos desde a Antiguidade clássica, e representada em narrativas das mitologias grega e romana. Os tonéis de madeira foram descritos pelo historiador Plínio, o Velho (séc. I d. C.) na sua Historia Natural como sendo costume dos gauleses da região alpina usá-los para armazenamento e transporte de alimentos.

A sua resistência, a capacidade de preservação dos alimentos e a facilidade de transporte, incluindo o manejo no acesso aos barcos e a fácil arrumação nos porões, foram as características que a partir do séc. II d.C. levaram ao progressivo abandono da ânfora, preferindo-se o uso de tonéis e de barris de madeira para acondicionamento e circulação terrestre e marítima de vinho, azeite, água e outros bens alimentares.

Usados em Portugal pelo menos desde a Idade Média, o fabrico de tonéis ganhou popularidade a partir do séc. XIII, sobretudo no litoral atlântico. Lisboa, cidade portuária com intensa atividade ribeirinha, porto de chegada, de consumo e de partida de mercadorias exportadas para a Europa do Norte - azeite, vinho, vinagre e mel - exigia grandes quantidades de recipientes contentores. E o florescimento do ofício mecânico de tanoeiro em Lisboa está intimamente ligado a esta exigência.

A procura de pipas, barris e tonéis elevou a arte da tanoaria a um lugar de relevo no panorama socioprofissional da capital. E cedo os seus oficiais se organizaram e arregimentaram sob a «postura dos tanoeiros de Lisboa e das penas que nela há» (1316), um esboço do regimento escrito de 1550 e legislação posterior, que estabelecia as normas laborais, a uniformização de medidas e a obrigatoriedade de certificação com a marcação a ferro quente dos tonéis, pipas e quartos de meação (VIANA, 2022, p.166). Tomaram também assento na Casa dos 24, instituída em 1384, integrando o conjunto dos representes dos principais mesteres da capital.

O mesmo cunho corporativo esteve na origem da confraria de Santa Ana, de proteção divina ao ofício, respeitando o "Compromisso da Confraria e Irmandade da Bem-aventurada Santa Ana”, e que esteve estabelecida na Igreja de São Julião, pelo menos até 1730. A esta associava-se o hospital dos tanoeiros (c. 1335), que dispunha de duas enfermarias e 25 camas para incuráveis, e que foi transferido, por alvará régio de D. Manuel I (1521), para a rua dos Escudeiros. Ainda no âmbito da devoção, a participação na procissão do Corpo de Deus, um momento alto do calendário litúrgico nacional, reafirma a sua importância no quadro dos ofícios mecânicos. Os tanoeiros eram a terceira corporação por ordem de importância e concorriam com rei e dança de doze vozes, vindo a ser os responsáveis pelo panejamento com toldos, da rua Nova (COUTO, 1971).

A aprendizagem do ofício estava concluída quando o oficial estava capacitado a executar com perfeição um tonel, uma pipa, um quarto e um barril de 4 almudes. A uniformização dos pesos e das medidas em Portugal no reinado de D. Manuel I tomou como referência o padrão dos de Lisboa desde o século XIV. O tonel, que se tornou na principal unidade adotada no transporte marítimo da Europa atlântica, tinha a capacidade legal de 50 almudes, e cada almude correspondia a 16.8 litros, isto é, cada tonel tinha capacidade para 840 litros. Quanto às madeiras, as mais utilizadas na fabricação dos objetos eram o castanheiro e o carvalho diversificando-se mais tarde com outras matérias-primas importadas da Europa e dos territórios ultramarinos, com destaque do vinhático do Brasil.

Os tanoeiros precisavam de amplos espaços para trabalhar e de proximidade à Ribeira, condições que explicam a sua permanência à borda de água, durante séculos. Data de 1318 o pedido de um arruamento profissional, numa fase ainda inicial da organização urbana dos mesteirais de Lisboa. Das ruas da Ferraria e do Saco, junto da rua dos Mercadores e da Casa de Ceuta (1521), passam para o exterior da cerca, já com a designação de praça dos Tanoeiros, entre a rua da Porta da Oura e Cata-que-Farás. Segundo uma petição dos juízes do ofício, estiveram arruados mais de 500 anos, aproveitando a abundância de poços de água, tão necessários ao ofício, e a proximidade ribeirinha, para o embarque e desembarque das naus.

O crescimento urbano e a evolução social determinaram os ajustamentos à localização da tanoaria. A ocupação do espaço público com alpendres, ou a exposição de madeiras a secar, podiam afetar o quotidiano da cidade em questões tão diversas como a fluidez do trânsito de carruagens, por exemplo. A localização foi, de facto, uma questão polémica e transversal, que culminou com a demolição do arruamento dos tanoeiros em meados do século XVIII para dar lugar às obras reais e construção do teatro da ópera.

A era da expansão ultramarina elevou a profissão de tanoeiro a importante peça na engrenagem da epopeia marítima. A obra de tanoaria transformou-se no meio de cálculo da arqueação dos navios de grande porte “[…] as maiores naus da Índia, pelos finais do século XVI e princípio do século XVII, deveriam andar pelos 17-18 rumos de quilha, correspondendo a c. de 600 tonéis de arqueação […] uma nau ou galeão dizia-se que eram de 500 tonéis por poderem efetivamente transportar 500 tonéis no espaço considerado, que era todo aquele que estava abaixo do convés. […] Para o cálculo final da arqueação considerava-se que os espaços vazios eram preenchidos com pipas, correspondendo cada duas a um tonel” [DOMINGUES, 2002].

A preparação de uma armada envolvia grandes contingentes de oficiais mecânicos, como carpinteiros, calafates e também os tanoeiros. Estes integravam as armadas para executar, sempre que necessário, pipas, barricas e barris, e eram também os responsáveis pelos recipientes usados para a conservação das mercadorias e dos víveres levados a bordo (água, vinho, azeite, biscoito, etc.). As exigências da época nesta matéria eram tão altas que o número de tanoeiros era insuficiente. De tal modo que segundo João Brandão de Buarcos, em 1552, uma nau tanoeira do Porto vinha todos os anos a Lisboa para comercializar entre três a quatro mil pipas e tonéis «abatidas, acompanhadas por tanoeiros que as armam nesta cidade” (BRANDÃO, 1916, p. 43).

A par das exigências das navegações ultramarinas, a atividade tanoeira acompanhava o ciclo económico de algumas das principais produções nacionais, como é o caso do vinho e do azeite (VIANA, 2022, p. 155). Em meados do século XVII há um franco desenvolvimento da cultura e comércio de vinho, a que se associa a intensificação da produção de “louça” de tanoaria.

Se até então os maiores reveses da classe e a conflituosidade estavam relacionados com os arruamentos e a aquisição de madeira (1597), em finais do século XVII, como reação à tentativa de monopólio de produção de barris (1693), cuja inflação dos preços prejudicou as exportações de azeite e de vinho, os comerciantes, sobretudo os ingleses, cujo negócio exigia grandes quantidades de barris, entram em cena. Procurando defender os seus interesses, começam a assalariar mestres e oficiais que passam a trabalhar diretamente nos armazéns de vinhos, fora do controlo da corporação (LACERDA, 1998, p. 383).

Em curto espaço de tempo a produção tanoeira deixou de se limitar ao círculo urbano ribeirinho, proliferando os fabricantes de “louça” de tanoaria na margem sul e no termo de Lisboa. Segundo os tanoeiros de Lisboa, essa atividade particular prejudicava não só a fazenda real, como o bem comum, pois só a obra dos mestres de Lisboa era fiscalizada devido às “lojas abertas e onde são vistas as obras que eles fazem nas correições dos almotacés e dos juízes do oficio” (AML-AH. Chancelaria da Cidade, Livro 1º de posturas, doc. 50, f. 75 e 75v).

As ordens e os despachos régios e do senado (1707 e 1720) proibiam as tanoarias particulares, incluindo as do termo de Lisboa, devido aos “descaminhos que se seguem aos direitos da fazenda real procedem do embarque que fazem por alto de toda a louça que se fabrica nas ditas oficinas”. E em 1739 foram condenados oficiais tanoeiros que trabalhavam nos armazéns dos contratadores dos vinhos, cujo prejuízo levou a um conflito com a irmandade de Nossa Senhora da Assunção, dos comerciantes de vinho.

O terramoto de 1755, que afetou todos os setores da sociedade e do quotidiano de Lisboa, precipitou na produção de tanoaria o que já se anunciava antes, o declínio do controlo sob a égide corporativa. Multiplicaram-se as oficinas em vários pontos da cidade e do termo, algumas permaneceram no antigo espaço da Ribeira, em barracas, nos terrenos da marinha à Boavista, partilhando o espaço com outras atividades artesanais como a de entalhadores e as estâncias de madeira. Dispersaram-se pelo espaço urbano e sobretudo em terras do Termo, como Marvila, local de produção de vinho que aproveitando a localização ribeirinha e na confluência de áreas de produção vinícola, dispunha de armazéns de vinho a que se associavam oficinas de tanoaria.

Quando em 1834, a 7 de maio, foi decretada a extinção das corporações de ofícios que estavam ordenados em bandeiras, há muito que a corporação de tanoeiros perdera o poder associativo, e já havia notícia da produção de tanoaria em unidades fabris.

Bibliografia

Arquivo Municipal de Lisboa – Arquivo Histórico. Chancelaria da Cidade, Livro 1º de posturas, doc. 50, f. 75 e 75v https://arquivomunicipal3.cm-lisboa.pt/X-arqWEB/

COUTO, Luís de Sousa. (1971). Origem das procissões da cidade do Porto. Porto. Câmara Municipal do Porto.

DOMINGUES, Francisco Contente. (2002). O Tonel. Instituto Camões. http://cvc.instituto-camoes.pt/navegaport/c18.html

LACERDA, Silvestre. (1997). A Tanoaria, a arte e a técnica. Projeto Estruturas sócio-económicas e industrialização no Norte de Portugal (sécs. XIX-XX). JNICT. https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/5299.pdf

VIANA, Mário (2022). "A regulamentação da tanoaria em Portugal (séculos XIV-XVI)", in Regulamentação dos mesteres em Portugal nos finais da Idade Média - Vol. I, Universidade dos Açores. https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/86594/1/medcraft_vol1_ebook.pdf